Singen richtig üben, Lampenfieber? (gefunden im Internet)

Stimmlage

Stimmlage ist ein Begriff, mit dem in der Musik Singstimmen oder Musikinstrumente anhand ihres Tonumfangs sortiert werden. Dabei gilt der Tonumfang, der bei normaler Funktion des Stimmorgans physisch oder des Instruments physikalisch erzeugt werden kann. Die häufigsten Stimmlagen sind Sopran, Alt, Tenor und Bass, welche ursprünglich auf die Vokalmusik bezogen und später sinngemäß auch auf Instrumentalmusik übertragen wurden. Zu diesen vier Stimmlagen kamen dann noch Mezzosopran und Bariton hinzu. Die mittlere Stimmlage der Sprechstimme wird als Indifferenzlage bezeichnet.

In Gesang

| Stimmlagen für Chorsänger | |

|---|---|

| Frauenstimmen | Männerstimmen |

Sopran (S) |

Tenor (T) |

Mezzosopran |

Bariton |

Alt (A) |

Bass (B) |

Singstimmen werden in Musikwerken nach der Tonhöhe grob in die vier Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass aufgeteilt. Die höchste Stimmlage hiervon ist der Sopran (früher auch Diskant genannt), die hohe Frauen- und Kinderstimme (italienisch soprano ‚höchster, oberster‘). Die tiefen Männerstimmen sind in der Stimmlage Bass (italienisch basso ‚tief‘), die hohen Männerstimmen im Tenor zusammengefasst. Zum Alt (italienisch alto ‚hoch‘), ursprünglich die hohe Stimme über dem melodieführenden Tenor (italienisch tenore, vgl. lateinisch teneō ‚halten‘) bezeichnend (vgl. Cantus firmus), gehören Knaben- und tiefe Frauenstimmen. Die meiste Chorliteratur kommt mit diesen Stimmlagen aus, wobei die Stimmlagen noch in mehrere Stimmen aufgeteilt werden können. Darüber hinaus werden noch regelmäßig für mittlere Stimmlagen die Bezeichnungen Mezzosopran (italienisch mezzo- ‚halb; mittel‘) für Frauen und Bariton (italienisch baritono ‚tieftönend‘) für Männer verwendet,[jedoch fast nur für solistische Stücke. Neben der Stimme werden auch häufig die Personen mit ihren Stimmlagen bezeichnet, z. B. „Er ist ein Tenor“.

Es gibt außerdem noch die Bezeichnung Kontra-Alt für sehr tiefe und dunkel gefärbte Frauenstimmen, die sich in der Tonlage Tenor bewegen. Ein Bassbariton ist ein Sänger, der die Stimmlagen Bass und Bariton abdeckt. Oktavisten sind besonders spezialisierte tiefe Bässe mit einem Umfang in der Tiefe bis zur Kontraoktave bei A1, das ist eine Oktave unter der Bariton-Lage. Im Gegenzug wechselt der Oktavist nach oben nie in die Kopfstimme. Es gibt einige wenige Solostücke für Oktavisten, oft sind diese eigens für einen bestimmten Sänger komponiert worden.

In Solopartien ist der geforderte Tonumfang oft erheblich größer als in der o. g. Unterteilung. Man unterscheidet außer dem Tonumfang auch weitere technische und musikalische Anforderungen, die die Partie an die Gesangsstimme stellt, das sogenannte „Stimmfach“, z. B. Heldentenor, lyrischer Tenor, Koloratursopran, dramatischer Sopran. Der Begriff Countertenor ist keine exakte Bezeichnung für eine Stimmlage, sondern ein Stimmfach für hohe Männerstimmen in Alt-, Mezzosopran- oder Sopranlage. Weiterhin gibt es noch die Bezeichnungen Kindersopran, Knabensopran, Knabenalt und Männeralt, Kastratensopran etc. die eine Spezifizierung der Sängerrolle enthalten, aber im eigentlichen Sinn keine Tonlage, sondern Stimmfächer bezeichnen.

Neben dem Umfang einer Stimme gibt es auch den Begriff der „Tessitura“ oder „Tessitur“, die den typischen und leicht reproduzierbaren Umfang angibt, dabei können einzelne Töne über diesen Bereich hinausgehen. Die Tessitur ist der Bereich der Stimme, der vom Sänger über längere Zeit eingesetzt werden kann, ohne übermäßig anstrengend zu sein. Während einzelne Töne außerhalb der Tessitur kein Problem darstellen, kann dauernder Einsatz der Stimme außerhalb der Tessitur die Stimme schnell ermüden oder sogar Schäden an den Stimmbändern verursachen. Nach Peter-Michael Fischer umfasst die Tessitura beim professionellen Sänger etwa zwei Oktaven und beginnt in der Regel erst in der Mitte der unteren Oktave. Der gesamte Stimmumfang ab phonisch Null (tiefster, gerade noch erreichbarer Ton]) umfasst beim Berufssänger nach Fischer 2½ bis über 3 Oktaven.Die Mehrzahl der Singstimmen gehört zu den mittleren Stimmlagen. Echte Bässe (phonisch Null reicht hinab bis D) sind bei den Männern nur mit 5 % vertreten, profunde Bässe (phonisch Null tiefer als D) sind selten.[4]

Allgemein

Bei den menschlichen Stimmlagen unterscheidet man den Normalumfang und die tiefen und hohen Grenzlagen. Das Bass-Vokabular reicht bis zum (großen) D herunter, der Koloratursopran hoch bis zum dreifach gestrichenen f. Damit kann die menschliche Stimme einen Bereich von ungefähr 4 Oktaven erfassen.[5]

Eine unausgebildete Stimme erreicht eine gute Oktave, eine ausgebildete ungefähr 2½ bis selten 3 Oktaven. Die menschliche Stimme reicht in der Regel über zwei Oktaven, das sind 24 Halbtöne. Stimmen mit mehr als drei Oktaven Stimmumfang sind sehr selten. Es gibt jedoch keine Literatur, die solchen Stimmumfang fordert.

Musikinstrumente

Die Einteilung in verschiedene Stimmlagen wird auch bei vielen Musikinstrumentenfamilien verwendet. Auch dabei sind Sopran, Alt, Tenor und Bass die häufigsten Begriffe, es gibt bei Instrumenten jedoch weitere Stimmlagen, die von Sängern nicht erreicht werden können. Höhere Instrumente können dabei Bezeichnungen wie Sopranino, Garklein, Soprillo oder Piccolo tragen, tiefere werden als Großbass, Kontrabass oder Subbass bezeichnet.

In der Zeit der Renaissance wurden die ersten Instrumentenfamilien entwickelt. Um alle Stimmen eines Satzes auf gleichartigen Instrumenten ausführen zu können, wurden die meisten Instrumente zu Ensembles mit zumindest drei verschiedenen Tonlagen (Diskant, Alt/Tenor und Bass) ausgebaut. Dabei orientierte man sich jedoch nicht genau an der Tonhöhe der entsprechenden menschlichen Stimmen. Instrumente, die in ihrer Familie die Bassfunktion ausführten, wie z. B. Bassblockflöte (eigentlich Altlage) oder Bassrankett (tiefster Ton Kontra-F) konnten durchaus eine Oktave höher oder tiefer als eine menschliche Bassstimme klingen.

Auch Lagebezeichnungen für später entwickelte Instrumente weichen häufig von den analogen menschlichen Stimmlagen ab, allein schon deshalb, weil fast alle heutigen Orchesterinstrumente die menschliche Stimme im Tonumfang bei weitem überschreiten. Die Bassklarinette zum Beispiel umfasst an der menschlichen Stimme gemessen auch die Tenor- und Altlage.

Quelle dieser Seite: https://bandup.blog/instrument-lernen/singen-lernen/singen-lernen-die-arten-von-gesangsstimmen-erkennen-und-verstehen

Hinweis: Beim KLick auf oben aufgeführten Link wirst Du auf eine andere Seite geleitet und verlässt meine Seite. Wenn Du auf meine Seite im Browser zurückkehren möchtest dann oben im Browser der Internetseite den "zurück" Pfeil solange anklicken bis meine Seite wieder erscheint.

Singe besser als je zuvor: 17 Tipps, um deine Singstimme zu verbessern

Aktualisiert am: 4. Oktober 2020

Von Lisa Borch

Hinweis: Beim KLick auf oben aufgeführten Link wirst Du auf eine andere Seite geleitet und verlässt meine Seite. Wenn Du auf meine Seite im Browser zurückkehren möchtest dann oben im Browser der Internetseite den "zurück" Pfeil solange anklicken bis meine Seite wieder erscheint.

Singen verlangt dem Körper viel ab.

Um deutliche Laute hervorzubringen, müssen dein Zwerchfell, deine Atemwege und deine Stimmbänder zusammenarbeiten. Die Energie, die dazu benötigt wird, kann sowohl deine Muskeln als auch deine Stimmbänder strapazieren.

Wie im Sport kannst du auch beim Singen nicht erwarten, dass du die beste Leistung ablieferst, wenn du dich nicht aufwärmst.

Daher sind Aufwärmübungen vor dem Singen unumgänglich, um die beste Leistung zu erbringen und auf Lange Sicht Verletzungen zu vermeiden.

Was sind Aufwärmübungen?

Aufwärmübungen für die Stimme ist eine Routine an Übungen, die ein*e Sänger*in am Anfang einer Gesangs-Session macht, bevor es mit dem eigentlichen Singen losgeht. Dabei liegt der Schwerpunkt meistens darauf, die Stimmbänder, das Zwerchfell und die beim Singen benutzten Muskeln aufzuwärmen.

Aufwärmübungen können 10-30 Minuten dauern, je nach den Bedürfnissen der Sängerin/des Sängers und etwaigen zeitlichen Einschränkungen.

Generell ist es ratsam, sich vor einer Gesangs-Session mindestens 10 Minuten aufzuwärmen.

Warum du dich vor dem Singen aufwärmen solltest

Wenn dein Zwerchfell und deine Rumpfmuskulatur nicht aufgewärmt sind, kann es gut sein, dass du nicht deine beste Leistung bringen kannst – noch schlimmer, du könntest auf lange Sicht sogar deine Stimmbänder schädigen.

Es kann gut sein, dass du nicht deine beste Leistung bringen kannst – noch schlimmer, du könntest auf die lange Sicht sogar deine Stimmbänder schädigen.

Es ist dir überlassen, wie du deine Aufwärmübungen in deinen Songwriting-Workflow einbaust, doch es lohnt sich auf jeden Fall, eine feste Routine zu entwickeln.

Ein toller Weg, um die für dich perfekte Aufwärm-Routine zu finden, besteht darin, mit einer Gesangslehrerin/einem Gesangslehrer zu arbeiten, die/der genau weiß, was deine Stimme braucht, um gesund zu bleiben und optimal zu klingen.

Doch falls das derzeit keine Option für dich ist, sind hier zehn tolle Aufwärmübungen für die Stimme, die du das nächste Mal, wenn du dich fürs Singen bereit machst, ausprobieren solltest.

1. Gähnen

Bevor du anfängst zu singen, musst du deine Atemwege und Muskeln dehnen.

Ein toller Weg, um das zu tun, ist ein paar Mal zu gähnen.

Warum? Weil beim Gähnen sowohl deine Muskeln gedehnt als auch deine Atemwege geöffnet werden – das nächste Mal, wenn du es ausprobierst, achte darauf, wie sich dein Rachenraum und Hals öffnen.

Diese Übung ist super, um Spannungen im Zwerchfell zu lösen und deinen Körper aufs Singen vorzubereiten.

2. Sanftes Husten

Wenn du mit dem Gähnen fertig bist, besteht der nächste Schritt, um Spannungen zu lösen und deine Atemwege auf das Erzeugen von Lauten vorzubereiten, darin, sanft zu husten.

Du musst keinen starken Husten forcieren, sondern einfach sanft Luft durch deine Lungen und deinen Rachenraum drücken, ähnlich wie beim Husten.

Drücke Luft leicht durch deine Lungen und deinen Rachenraum, ähnlich wie beim Husten.

Eine weitere tolle Übung, um dein Zwerchfell aufs Singen vorzubereiten.

Du solltest diesen Vorgang jedoch auf keinen Fall mit Räuspern verwechseln, was deine Stimmbänder belastet.

3. Lippenflattern

Cool, jetzt wird es Zeit, ein paar Klänge zu erzeugen. Hier kommt eine sehr gängige Aufwärmübung – das Lippenflattern (Lip-Rolls).

Das Lippenflattern lehrt deinem Zwerchfell und deiner Stimme, auf ideale Weise zusammenzuarbeiten, weil das Flattern dabei hilft zu lernen, wie man den Luftdruck und -fluss im Körper reguliert.

Beginne mit einem lockeren Buchstaben wie B, nicht mit einem P, weil man dabei häufig den Kiefer anspannt.

Am Anfang solltest du noch keine Tonleitern singen, sondern einfach versuchen, willkürlich zwischen Tönen hoch- und runterzurutschen.

Das bedeutet, dass du einen Klang erzeugst, mit dem du vom unteren Ende deines Registers bis ganz nach oben “gleitest”.

Doch forciere die oberste Note nicht oder fange an, zu ‘drücken’ bzw. dich anzuspannen – sing einfach bis zu dem Punkt, an dem du dich noch wohlfühlst.

Sobald du ein paar Mal hoch- und runtergerutscht bist, wiederhole das Ganze, während du deinen Kopf von einer zur anderen Seite drehst, oder hebe deine Schultern an und lass sie fallen, bevor du hochrutschst.

Eine weitere Bewegung, die du ausprobieren kannst, ist, deine Knie zu beugen, so als würdest du eine Klippe hoch- und runterklettern.

Wenn du diese Bewegungen in die Übung einbaust, hilft dir das dabei zu fühlen, wie sich deine Bauchmuskulatur und dein Zwerchfell zusammenziehen, wenn du dich beim Singen bewegst.

4. Tonleiter- und Intervallübungen

Die letzte Aufwärmübung für die Stimme ist eher eine Theorie-Übung, die du andauernd machen solltest – simple Intervall- und Tonleiterübungen.

D.h. du solltest mehr als nur die Dur-Tonleiter singen – beschäftige dich auch mit der Moll-Tonleiter, der pentatonischen Tonleiter und Modi.

Lerne die Intervalle, sodass du präziser von einer Note zur nächsten wechseln kannst – du solltest nicht nur Ganz- und Halbtonschritte üben.

Übe simple Melodien, die wichtige Intervalle beinhalten. Damit meine ich Übungen wie alternierende Terzen, Triolen-Arpeggios und Melodien mit großen Sprüngen wie Quinten und Oktaven.

Kleiner Tipp: Lerne bestimmte Songs auswendig, die unterschiedliche Intervalle beinhalten – so stellst du sicher, dass die Intervalle sitzen.

5. Lippenflattern mit Tonleitern

Jetzt wird es Zeit, ein paar Tonleitern beim Lippenflattern auszuprobieren, statt einfach nur mit dem Ton willkürlich hoch- und runterzurutschen.

Versuche, zwischen einem Arpeggio-Muster und einem Do-re-mi-fa-so-fa-mi-re-do-Dur-Muster zu wechseln.

Und auch hier gilt: je höher du im Register kommst, desto mehr solltest du darauf achten, die Noten nicht zu forcieren. Alle Noten sollten gleichmäßig ertönen.

Das Lippenflattern ist eine der sichersten Übungen, um deinen Stimmumfang zu erkunden.

Scheue dich nicht davor, beim Lippenflattern immer weiter nach oben zu gehen. Doch vergiss dabei nicht, dass du deinen Stimmumfang nicht mit Gewalt erweitern kannst, sondern du musst schrittweise und mit Geduld vorgehen.

Hör darauf, was dein Körper tut, wenn du weiter nach oben gehst – du solltest auf keinen Fall Schmerzen oder Brennen verspüren.

Falls du das Lippenflattern bei einer bestimmten Tonhöhe oder nach einer Weile nicht mehr halten kannst, solltest du eine Pause einlegen und deine Schultern mit Hilfe von Schulterkreisen entspannen.

Und bleib am Ball – es braucht Zeit, um den Stimmumfang zu erweitern!

6. Yah-Yah

Nasallaute sind etwas, das die meisten Sänger*innen komplett aus ihrer Singstimme eliminieren wollen.

Der Grund für Nasallaute ist die Platzierung der Zunge. Wenn du deine Zunge im Mund zurückziehst, wird zu viel Druck auf deinen Rachen ausgeübt, wodurch sich die Atemwege zusammenziehen.

Du musst lernen, wie du deine Zunge beim Singen nach vorne statt nach hinten bewegst. Hier hilft die Yah-Yah-Übung.

Lege damit los, dass du deine Zunge an deine Unterlippe führst, also sie im Grunde leicht rausstreckst.

Lass deinen Kiefer locker und die Zunge an der Lippe. Führe jetzt einen Finger an dein Kinn, um deinen Kiefer zu stabilisieren und alles still zu halten.

Du kannst diese Übung auch gerne vor einem Spiegel machen, um sicherzugehen, dass sich nichts bewegt.

Jetzt musst du versuchen, eine Tonleiter zu singen und dabei einen deutlichen Yah-Laut zu produzieren.

Achte darauf, wie sich deine Zunge mit jedem Yah nach vorne bewegt, und vergiss nicht, den Lautstärkepegel beizubehalten.

Ziel ist es, dich auf das Loslassen der Zunge zu konzentrieren und die richtige Menge an Druck anzuwenden, statt der Zunge zu erlauben, sich zurückzuziehen und deinen Rachen zu verengen.

7. Uh-Uh

Eine weitere Problemzone für viele Sänger*innen ist das Singen von kurzen Staccato-Noten.

Eine Art, um dir selbst beizubringen, wie du die korrekte Menge an Druck ausübst, um eine kurze Note zu produzieren, ist die Uh-Uh-Aufwärmübung.

Singe eine Tonleiter mit dem Wort “Uh”, halte den Lautstärkepegel zwischen den Noten konstant und versuche, leise zu singen. Vermeide einen lauten und gehauchten Ton – du solltest “Uh” singen, nicht “Huh”.

Wenn du ins hohe Register kommst, solltest du weder quietschen noch lauter werden. Du solltest auch nicht zu den hohen Noten “Anlauf nehmen”, sondern alle Übergänge sollten sanft sein und der Lautstärkepegel konstant bleiben.

8. Strohbass

Hier ist etwas, an das du vielleicht bisher noch nicht gedacht hast – der Strohbass!

Für alle, die ihn nicht kennen: Der Strohbass ist der knurrende Klang, den die menschliche Stimme erzeugt, direkt bevor sie einen konsistenten Vokallaut erzeugt.

Der Strohbass ist der knurrende Klang, den die menschliche Stimme erzeugt, direkt bevor sie einen konsistenten Vokallaut erzeugt.

Du kannst den Strohbass halten, indem du den Luftfluss im hinteren Rachenraum leicht drückst, wenn du einen Uh-Laut produzierst und hältst.

Um ihn in deinem Warm-Up zu benutzen, kannst du versuchen, eine Tonleiter zu singen oder das Register rauf- und runterzurutschen, während du den Strohbass aktivierst, und dich dann in deinem Stimmumfang zu bewegen.

Diese Übung ist gut, wenn du nicht viel Zeit hast, weil sie dabei hilft, deinem Gesang mehr Klarheit zu verschaffen.

Diese Übung ist im Grunde zwar für alle nützlich, eignet sich jedoch besonders gut für Stimmen im unteren Register.

Der Strohbass hilft dir dabei, deinen Stimmumfang zu erweitern, die Qualität der gesungenen Töne zu verbessern und das Singen allgemein zu erleichtern.

Gib dich ihm einfach hin, konzentriere dich auf das Knurren und forciere es nicht.

9. Einatmen, halten, ausatmen

Eine wichtige Aufwärmübung, die dir dabei hilft, dein Zwerchfell zu trainieren, den Luftdruck zu kontrollieren und deine Lungenkapazität zu erweitern, ist extrem simpel: einatmen, halten, ausatmen.

Am besten atmest du für drei Sekunden ein, hältst für drei Sekunden und atmest für drei Sekunden aus.

Wiederhole das Ganze in Vier-, Fünf- und Sechs-Sekunden-Intervallen. Falls du dir selbst eine Herausforderung stellen willst, kannst du versuchen, es bis zu acht oder noch mehr Sekunden zu schaffen.

Vergiss nicht, dass du tief in dein Zwerchfell einatmest. Das Ziel ist, dafür zu sorgen, dass dein Zwerchfell den Klang produziert, weshalb du während der Übung auf deine Rumpf- und Bauchmuskulatur achten solltest.

Mache beim Ausatmen einen “S”-Laut wie eine Schlange.

Du wirst feststellen, wie du beim Ausatmen aus der Puste gerätst – das ist eine gute Sache. Gewöhne dir an, nicht deinen Rachen zusammenzudrücken oder den “S”-Laut zu forcieren, wenn dir die Luft ausgeht.

Wenn du den “S”-Laut beherrschst, kannst du es mit einem pulsierenden “F”-Laut probieren und anschließend pulsierende “F”-Laute mit gehaltenen “F”-Lauten kombinieren.

10. Sprechen und Singen synchronisieren

Für viele Sänger*innen ist das Balancieren von Sprechen und Singen eine große Herausforderung.

Eine Übung, die dabei helfen kann, besteht darin, das Wort “Yum” zu singen und dabei bei jeder Note übertrieben zu kauen.

Versuche, dich dabei darauf zu konzentrieren, den Luftdruck zu balancieren, um einen konsistenten Ton zu erzeugen.

Hierbei handelt es sich um eine spielerische Übung und vielleicht kommst du dir dabei etwas albern vor, doch versuche, Gefühle wie Frust und Freude alleine durch das Singen des Wortes zu vermitteln.

Das wird ein wenig lächerlich klingen, doch lass dich einfach fallen und hab Spaß.

Nicht das Cool-Down vergessen

Nach einer Gesangs-Session solltest du nicht das Cool-Down vergessen, das mindestens genauso wichtig ist wie das Aufwärmen – genau wie ein*e Läufer*in, die/der sich vor und nach dem Marathon dehnt.

Der Cool-Down kann aus den gleichen Übungen bestehen wie das Warm-Up.

Allerdings solltest du Übungen bevorzugen, die das Zwerchfell sowie deine Hals- und Oberkörpermuskeln entspannen.

Insbesondere das Hoch- und Runterrutschen im Stimmregister ist eine gute Übung fürs Cool-Down.++

https://blog.landr.com/de/die-10-besten-aufwaermuebungen-fuer-saengerinnen/

Pano Turner

Hinweis: Beim KLick auf oben aufgeführten Link wirst Du auf eine andere Seite geleitet und verlässt meine Seite. Wenn Du auf meine Seite im Browser zurückkehren möchtest dann oben im Browser der Internetseite den "zurück" Pfeil solange anklicken bis meine Seite wieder erscheint.

Nachfolgende Inhalte zu Mikrofone entstammen aus

https://www.delamar.de/mikrofon/gesangsmikrofone-bestenliste-beratung-47164/#griff

dort findest Du auch links zu den Testberichten

Hinweis: Beim Klick auf oben aufgeführten Link wirst Du auf eine andere Seite geleitet und verlässt meine Seite. Wenn Du auf meine Seite im Browser zurückkehren möchtest dann oben im Browser der Internetseite den "zurück" Pfeil solange anklicken bis meine Seite wieder erscheint.

Ein Live-Mikrofon für Vocals sollte diese Eigenschaften haben: Richtcharakteristik Niere, Superniere oder Hyperniere Hoher Grenzschalldruckpegel Integrierter Popschutz Robuste Konstruktion für den rauen Bühnenalltag Griffig Geeigneter Schwerpunkt (nicht zu »kopflastig«) Niedriges Gewicht (möglichst unter 375 Gramm)

Quelle: www.delamar.de

Kriterien zum Bühnenmikrofon kaufen

Woran Du ein gutes Gesangsmikrofon (Funk oder verkabelt) erkennst, besprechen wir jetzt. Wichtig ist, dass Du zunächst eine kleine Auswahl vorab triffst und diese danach beim Musikalienhändler deines Vertrauens persönlich probierst. Das richtige Gesangsmikrofon findest Du nur in Abhängigkeit deiner Stimme und Gesangstechnik. Ob Du mit der Haptik eines Live-Mikrofons gut zurechtkommst, kannst Du auch nur im Selbsttest herausfinden. Wenn Du die Kriterien kennst, findest Du unter Gesangsmikrofon-Empfehlung die aktuell besten Modelle.

Klangeigenschaften

Ganz vorne bei den Kriterien findest Du natürlich alles rund um den Klang. Die beste Haptik und Funktechnologie hilft nicht, wenn dein Gesang am Ende von niemanden im Publikum verstanden wird.

Präsenz und Verständlichkeit

Ein Live-Mikrofon muss sich vor allem im Bandkontext mit anderen (wesentlich lauteren) Instrumenten durchsetzen können. Dazu braucht es einen Fokus auf die wichtigen Bestandteile in der menschlichen Stimme. Eine Betonung der Präsenz erhöht gleichzeitig die Verständlichkeit. Wenn Du in das Datenblatt schaust, wirst Du deswegen häufig eine Anhebung der Frequenzen um 2,5 kHz und ab 5 kHz feststellen. Zusammengenommen ergibt das eine präsentere Wiedergabe der Stimme und damit mehr Durchsetzungskraft. Ein Bühnenmikrofon braucht eine Präsenzanhebung nur so stark, wie es deine Stimme erfordert. Wenn Du eine eher »dunkle« Stimme hast, profitierst Du von einem »hell« klingenden Live-Mikrofon mit starker Präsenzanhebung. Ist deine Stimme von Natur aus brillanter, greifst Du besser zu einem Modell mit schwacher Präsenzbetonung. Mehr ist nicht immer besser.

Nahbesprechungseffekt

Dieser – den Bassanteil in der Stimme verstärkende – Effekt tritt auf, wenn du das Mikrofon in sehr kurzer Entfernung (Lippenkontakt) besprichst. Je enger die Richtcharakteristik, desto stärker ist der Nahbesprechungseffekt ausgeprägt. Da die Richtcharakteristik keine standardisierte Angabe ist, solltest Du die in Frage kommenden Bühnenmikrofone ausprobieren. Jedes Mikrofon hat einen unterschiedlich starken Nahbesprechungseffekt, auch im Vergleich von zwei Modellen mit der gleichen Richtcharakteristik. Außerdem arbeiten manche Bühnenmikrofone mit einem Hochpassfilter, der den Bass zügelt.

Tendenzen

Nierencharakteristik bei tiefer, kräftiger Stimme Super- oder Hyperniere bei weiblicher und hoher Stimme

Plosive & Ploppen

Plosivlaute oder Verschlusslaute wie »p«, »t« oder »b« verursachen einen starken, »ex-plosiven« Ausstoß an Atemluft. Wenn dieser ungehindert an die Mikrofonmembran stößt, kann es zu einem Plopplaut kommen. Anders als im Studio kommt bei einem Kabel- oder Funkmikrofon für die Bühne kein externer Popschutz in Frage, daher sollte ein gutes Bühnenmikrofon gegenüber Plosivlauten möglichst unempfindlich sein. Da jeder Mensch Konsonanten unterschiedlich ausspricht, kann es nicht die eine richtige Gesangsmikrofon-Empfehlung geben. Es kommt auf den Einsprechwinkel und die Nähe zur Kapsel an. Wenn Du deine Sprech- und Singtechnik schulst, lernst Du mit dieser Herausforderung umzugehen.

Zischlaute

Zischlaute (Sibilanten) wie »s«, »sch« und »f« können übers Mikrofon übertrieben scharf klingen und hervorstechen. Auch hier kommt es wieder auf die Paarung von Stimme und Gesangsmikrofon an. Im Optimalfall klingt deine Stimme vollkommen natürlich, ohne dass eine Überbetonung der Sibilanten zu hören ist. Diesen Satz kannst Du zum Testen verwenden: »Viele Fische schießen scharf und machen Peng!« Sprich ihn mehrmals hintereinander, teils mit bewusst übertriebenen Zischlauten. Und mit energischem »Peng« (damit testest Du gleich noch die Anfälligkeit für Plosive). Hör dir selbst beim Soundcheck zu oder mache eine Aufnahme dieser Sätze. So findest Du zuverlässig dein neues Live-Mikrofon. Übrigens: Auch unabhängig vom Mikro lassen sich Zischlaute etwas bändigen: Sprich/sing schräg auf die Kapsel bzw. leicht daran vorbei oder entferne dich etwas. Ansonsten hilft ein De-Esser.

Griffgeräusche

Von Live-Mikrofon zu Live-Mikrofon können Griffgeräusche unterschiedlich stark hörbar sein. Das betrifft alle Geräusche die entstehen, wenn Du mit dem Mikro hantierst. Diese mehr oder minder stark hörbaren Griffgeräusche werden als »Körperschall« bezeichnet. Ein Körperschall unempfindliches Modell ist eine sichere Wahl aber wenn Du dein Bühnenmikrofon stets fest in der Hand hältst oder es ohnehin die ganze Zeit auf dem Stativ bleibt, kannst Du rein nach klanglichen Aspekten entscheiden.

Braucht dein Gesangmikrofon einen An/Aus-Schalter?

Bei kleineren Bands, die ihre Gigs ohne FOH-Techniker spielen, ist ein An/Aus-Schalter von Vorteil, um das Bühnenmikrofon bei Instrumentalteilen oder in Pausen stummzuschalten. Falls Du mit einem FOH-Techniker zusammenarbeitest, solltest Du das unbedingt mit ihm klären – in der Regel wollen Tontechniker das selbst in der Hand haben und bei Bedarf den Kanal des Live-Mikrofons am Mischpult muten. Denn ein Schalter erhöht die Gefahr abrupter Stille durch versehentliche Bedienung.

Gute Verarbeitung

„On the road“ geht es ruppiger zu als im Studio. So solltest Du ein Mindestmaß an Robustheit bei einem Live-Mikrofon voraussetzen. Achte besonders auf diese Dinge:

- Wie stabil ist der Mikrofonkorb?

- Besteht das Mikro (überwiegend) aus Metall?

- Sitzen alle Einzelteile fest aneinander?

-Bei Modellen mit Wechselkapsel: Wie sauber lässt sich das Gewinde schrauben?

- Bei Modellen mit Schalter: Wie schwergängig ist der Schalter?

Technische Daten

Wenn Du einen Gesangsmikrofon-Vergleich anschaust, wirst Du auf einige technische Bezeichnung stoßen. Falls Du dir nicht sicher bist, was die im Einzelnen bedeuten, kannst Du hier nachschauen.

Empfindlichkeit / Übertragungsfaktor (sensitivity)

Bestimmt, wie kräftig das ausgegebene Signal ist. Bei einer hohen Empfindlichkeit wird weniger Vorverstärkung durch das Mischpult benötigt, was weniger Rauschen verursacht.

Grenzschalldruckpegel (maximum sound pressure level / SPL)

Gibt an, ab welchem Schalldruck (Pegel) eine bestimmte Verzerrung entsteht. Durch einen hohen Grenzschalldruckpegel kann ein Mikrofon lauten Schall sauberer verarbeiten. Bei Gesangsmikrofon ist diese Angabe weniger relevant. Wohl aber bei der Nutzung des Live-Mikrofons an extrem schalldruckstarken Quellen wie Drums, Gitarren-/Bassverstärkern und Blasinstrumenten.

Eigenrauschen (self-noise / equivalent noise level)

Wie viel Rauschen durch das Mikrofon selbst ins Signal gelangt. Ein niedrigeres Eigenrauschen führt besonders bei leisen Gesangspassagen dazu, dass kein oder kein nennenswertes Rauschen im Hintergrund zu hören ist.

Quelle delamar.de

Nachfolgender Text entstammt aus

https://karrierebibel.de/praesentationsfehler/

Präsentationsfehler: Die Verpackung ist die halbe Miete

Natürlich müssen bei jedem Vortrag, bei jeder Präsentation vor allem die Substanz und Relevanz stimmen. Der Inhalt allein, sorgt aber nicht dafür, dass der Funke überspringt. Auch das Drumherum – Präsentationstechniken, Körpersprache, Stimme, rhetorische Mittel, Folien, Bilder und interaktive Elemente – müssen zusammenpassen. Die Verpackung macht mindestens 50 Prozent des Erfolgs aus.

Machen Sie sich deshalb schon bei der Präsenationsvorbereitung ausreichend Gedanken und beantworten Sie für sich Fragen, wie:

- Welches Ziel hat die Veranstaltung?

- Wer ist die Zielgruppe?

- Welche Erwartungen haben die Zuhörer?

- Wie viel Zeit haben Sie für Ihren Vortrag?

- Was wollen Sie vermitteln?

- Welche Medien können Sie nutzen (Beamer, Video, Flipchart)?

- Wie lassen sich die Inhalte ansprechend präsentieren?

Präsentationsfehler: Häufig – aber vermeidbar

Die folgenden Fehler passieren in nahezu jeder dritten Präsentation. Natürlich nicht alle auf einmal, aber mindestens einer davon. Sie alle sind aber vermeidbar – wenn Sie sie kennen und sich vor der nächsten Rede bewusst machen.

Formale Fehler

- Redezeit

Kaum etwas ist schlimmer, als eine Präsentation, die weder auf den Punkt noch zum Ende kommt. Knackige Impulsvoträge brauchen kaum mehr als 20 Minuten. Bei TED-Vorträgen beträgt die maximale Redezeit gar nur 18 Minuten. Studien zufolge sinkt die Aufmerksamkeit der Zuhörer nach spätestens 40 Minuten. Dann brauchen sie entweder eine Pause oder ein auflockerndes Element. - Sprechtempo

Wer nervös ist, spricht schneller. Fehler! Die meisten Menschen kommen mit dem Tempo nicht mit. Auch bekommen die Worte so weniger Gewicht. Wer Wichtiges zu sagen hat, sollte unbedingt langsam sprechen und mehr Sprechpausen einlegen. Die erlauben dem Publikum das Gesagte zu verarbeiten. Tipp: Nutzen Sie schwarze Folien in Ihrer Präsentation! - Sprache

Wer Experte auf seinem Gebiet ist, will das gerne durch Fachbegriffe beweisen. Auch das ein klassischer Präsentationsfehler: Sobald das Publikum nicht mehr versteht, was Sie sagen, schalten die Leute ab. Stimmt die Substanz können Sie auch einfache Worte nutzen – oder Fachvokabeln sofort erklären. Wahre Expertise beweisen Sie, wenn Sie die Putzkraft versteht und der Professor ernst nimmt. - Füllwörter

Ohne es zu merken, verwenden viele Redner und Stammelsilben wie „ähm“ oder Füllwörter wie „halt“ und „natürlich“. Den Zuhörern fällt das irgendwann auf. Die meisten sind davon genervt. Trainieren Sie, an den Stellen lieber rhetorische Pausen zu machen. - Mikrogesten

Lampenfieber vor einem Vortrag ist nichts Ungewöhnliches. Mancher Vortragende verliert dadurch aber den Blickkontakt zum Publikum und nestelt an Mikrofon, Laserpointer oder Stehpult. Wer so präsentiert, wirkt wenig souverän. Üben Sie stattdessen eine ruhige Körpersprache. - Folien

Ihr Vortrag ist kein Daumenkino und braucht deswegen keine dreistellige Anzahl an Folien. Seien Sie selbstkritisch und überprüfen Sie bei jeder Folie die Aussagekraft und fragen Sie sich, ob Sie diese wirklich brauchen oder den Aspekt auch mündlich vortragen können. Weniger ist oft mehr. - Ablesen

Wer sich vor das Publikum stellt und lediglich abliest, was auf den Folien oder im Redemanuskript steht, macht sich überflüssig. Warum stehen Sie auf der Bühne, wenn die Zuhörer nur ablesen brauchen? Die Folien sollen Ihren Vortrag ergänzen, nie ersetzen! Deswegen sollten Sie dort auf Fließtext verzichten – Stichworte reichen völlig. - Schriftgröße

Kennen Sie die 10-20-30-Regel von Guy Kawasaki? Sie sagt, dass maximal 10 Folien für höchstens 20 Minuten Vortragsdauer bei einer Schriftgröße von mindestens 30 Punkt verwendet werden sollen. Die beste Folie taugt nichts, wenn sie nicht von der Person in der letzten Reihe gelesen werden kann. - Schriftarten

Vermeiden Sie zu viele Schriftart zu mixen. Jede Variation sollte sparsam eingesetzt werden und einen erkennbaren Grund haben. Zu viele verschiedene Schriftarten lenken vom Inhalt ab. Fausregel: Maximal zwei Typen verwenden. - Farben

Kunterbunte Folien sind für das Auge enorm anstrengend. Es fehlt der Fixpunkt, an dem es sich festhalten kann. Farben können den Inhalt strukturieren und hervorheben. Aber nur, wenn Sie diese sinnvoll und sparsam einsetzen. - Bilder

Unterschätzen Sie nie die Macht der Bilder. Sie transportieren starke Emotionen. Ebenso wie Gesichter. Das Bonmot stimmt: Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Setzen Sie diese unbedingt ein (auf Copyrights achten!) – allerdings nicht zum Selbstzweck. Sie müssen zum Inhalt passen und diesen unterstützen. Profis achten zudem darauf, dass die Bilder der Präsentation harmonisch sind und ein Gesamtkonzept ergeben. - Animationen

Ob Powerpoint, Keynote oder Prezi: Sie alle bieten unterschiedliche Optionen, die Folien und Slides zu animieren. Das kann manchmal Botschaften verdeutlichen. Es darf aber nie in Spielerei ausarten. Nur weil Sie es können, sollten Sie nicht alles einbauen und ausprobieren. Animationen sind wie Salz: Dosiert eingesetzt geben Sie dem Vortrag Würze. Zu viel davon und es schmeckt nicht mehr.

Inhaltliche Fehler

- Struktur

Jede professionelle Präsentation braucht eine klare Struktur, eine Dramaturgie. Sie gibt den Zuhörern Orientierung und sorgt für Interesse und Spannung. Achten Sie daher unbedingt auf einen roten Faden. Der Inhalt sollte logisch aufeinander aufbauen und den Zuhörer Schritt für Schritt mitnehmen. Tipp: Nutzen Sie zum Beispiel die SCQA-Methode. - Zahlen

Statistiken, Zahlen und Daten haben immer ihre eigene Magie. Sie können Aussagen verstärken und untermauern. Aber nur, wenn die Zuhörer die Zahlen einordnen können. Können Sie sich 100 Hektar vorstellen? Sprechen Sie aber von 140 Fußballfeldern, entsteht ein Bild im Kopf. Vergleiche wie diese prägen sich zudem ins Gedächtnis ein. - Überfrachtung

Halten Sie Ihre Präsentationsfolien einfach. Wer versucht, zu viele Aspekte auf eine Folie zu quetschen, kann sich das Slide ebenso schenken. Wilde Zusammenstellungen von Stichpunkten, Bildern und Diagrammen wirken wirr, nicht smart. Faustregel: Besser nur eine Botschaft pro Folie. - Interaktion

Auch wenn Vorträge oft einem Monolog ähneln: Ihre volle Wirkung entfalten Präsentationen, wenn Sie Ihr Publikum einbeziehen und zum Mitdenken und Mitmachen einladen. Zum Beispiel in Form von Umfragen oder kleinen Brainstormings. Solche interaktiven Elemente steigern nicht nur die Aufmerksamkeit. Sie geben dem Publikum das Gefühl eines Live-Events. - Witze

Humor ist heikles Terrain. Nicht jeder Witz zündet. Manche sind schlicht peinlich. Zwar ist es wichtig, dass Ihre Präsentation nicht bierernst wird und die Leute ab und an auch was zu lachen haben. Das gelingt aber am besten durch Situationskomik oder Pointen, bei denen Sie über sich selbst lachen. - Keine Fragen

Kann vorkommen: Der Redner bittet am Ende seiner Präsentation um Fragen aus dem Forum – doch keiner fragt. Peinliche Stille. Um dieser Situation vorzubeugen, sollten Sie ein bis zwei Personen aus dem Publikum (Veranstalter, Helfer) mit ein paar Fragen munitionieren. Oder aber Sie bereiten einen pointierten Abschlussgag vor, mit dem Sie von der Bühne abgehen. Hauptsache, Sie gehen mit einem Lacher oder Knall. Bitte nie in Stille und Schweigen.

Lampenfieber bekämpfen - so kriegen Sie es in den Griff

Lampenfieber kann sich auf ganz unterschiedliche Arten äußern. Manche bekommen einen trockenen Mund, andere schwitzige Hände und wieder andere haben vermehrten Harn- oder Stuhldrang. Das liegt daran, dass unser Körper vor bestimmten Situationen, die uns nervös machen, Stresshormone ausschüttet. Trotzdem können Sie Lampenfieber mit ein paar Tipps in den Griff bekommen.

- Eine gute Vorbereitung kann Ihnen in stressigen Situationen einen selbstsicheren Start verschaffen. Üben Sie Ihre Rolle sorgfältig oder machen Sie sich zum Experten für Ihr Vortragsthema, indem Sie den Inhalt immer wieder wiederholen. Spielen Sie die Situation für sich selbst durch und üben Sie dabei Ihren Vortrag. Rollenspiele vor dem Spiegel bieten sich dafür an.

- Planen Sie immer genug Zeit ein. Wenn Sie sowieso schon nervös sind, ist es nicht hilfreich, wenn Sie Sorge tragen, womöglich zu spät zu kommen. Treffen Sie etwas früher im Theater oder am Vortragsort ein und inspizieren Sie schon mal den Raum, wenn möglich. Das gibt Ihnen Sicherheit.

- Verzichten Sie auf Koffein oder Alkohol. Gerade am Morgen ist die Tasse Kaffee vor einem Vortrag natürlich verlockend, doch das Koffein fördert nur Ihre Unruhe. Auch vom Alkohol am Abend sollten Sie die Finger lassen, da er Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinflussen kann.

- Rituale geben Sicherheit. Wenn Sie öfter in Situationen kommen, die Lampenfieber auslösen, schaffen Sie sich Rituale. Essen Sie zum Beispiel immer eine Banane vor Ihrem Auftritt/Vortrag oder absolvieren Sie eine kurze Yoga-Sequenz.

- Reden Sie sich gut zu. Durch positive Affirmationen können Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken. Je öfter Sie sich sagen, dass Sie etwas können, desto eher werden Sie daran glauben. Stellen Sie sich vor den Spiegel und reden sich gut zu.

Akutes Lampenfieber in den Griff kriegen

Egal, wie gut Sie sich vorbereiten, in manchen Situationen kann das Lampenfieber trotzdem zu Tage treten. Mit ein paar Tricks können Sie aber auch in der akuten Situation Ihre Nervosität in den Griff bekommen.

- Gestehen Sie sich ein, dass Sie nervös sind und kämpfen Sie nicht mit aller Macht gegen das Gefühl an. Das kann es nur noch schlimmer machen. Atmen Sie stattdessen bewusst tief ein und aus, um sich zu beruhigen.

- Greifen Sie während Ihres Vortrags auf Notizzettel zurück. Die geben Ihnen Sicherheit, falls Sie doch mal den Faden verlieren sollten und außerdem etwas, woran Sie sich festhalten können. Das ist vor allem praktisch, wenn Sie sonst nicht wissen, was Sie mit Ihren Händen anstellen sollen. Auf der Bühne hilft Ihnen im Notfall die Souffleuse weiter.

- Stellen Sie sich aufrecht hin und reden mit lauter, klarer Stimme. Auch wenn Sie sich nicht danach fühlen, werden Sie durch diese Haltung mehr Selbstbewusstsein verspüren und sich direkt wohler fühlen.

- Wenn jemand im Publikum ist, der Ihnen vertraut ist, schauen Sie öfter in seine Richtung. Es kann beruhigend sein, wenn Sie wissen, dass Ihnen jemand wohlgesinnt ist. Achtung! Bei manchen kann das die Nervosität aber auch steigern, weil man auf keinen Fall vor seinen Freunden versagen möchte.

- Treten Sie in einen Dialog. Oft fällt ein Vortrag leichter, wenn Sie locker mit einer Frage einsteigen und somit das Publikum aktivieren. So liegt nicht die ganze Last des Vortrags auf Ihnen. Im Gespräch sinkt die Aufregung.

Rückentraining siehe weiter unten hinter den Verknüpfungen

Vor- und Zurück nach Themenseite

herzlich_willkommen_navigation.html

wieviel_kostet_ein_alleinunterhalter.html

videoschau_mit_manni_on_tour.html

videoschau_mit_manni_zuhause.html

videoschau_mit_schalllaballa.html

lustig_gefunden_im_internet.html

praesentation_selbstgebaute_musikinstrumente.html

neu_diy_projekt_bastelgruppe_neu.html

diy_instrumente_selber_bauen_seite1.html

diy_schlagzeug_saiten-instrumente_selber_bauen.html

noten_lesen_und_verstehen_rhytmusarten.html

quintenzirkel_akkorde_klavier.html

lernvideos_ukulele_contrabass.html

homestudio_tonstudio_was_brauchste_alles.html

Rückentraining (gefunden im Internet)

Positive Effekte des Krafttrainings für euren Körper

Wer beim Muskelaufbautraining nur an extremes Bodybuilding denkt, liegt daneben. Längst ist das gezielte Training der Muskulatur ein fester Bestandteil in der Mainstream-Fitnesswelt. Und das hat gleich mehrere gute Gründe. Immerhin dient Muskelgewebe nicht nur dem optischen Selbstzweck, sondern erfüllt zahlreiche für unsere Gesundheit wichtige Funktionen. Positive Effekte des Krafttrainings sind unter anderem:

- Widerstandstraining mit Maschinen, Hanteln oder dem eigenen Körpergewicht erhöht die Knochendichte. Damit reduziert sich auch das Risiko von Knochenbrüchen. Gleichzeitig leisten regelmäßige Kraft-Workouts so auch einen Beitrag zur Osteoporose-Prophylaxe.

- Der passive Bewegungsapparat (sprich Bänder, Sehnen und Gelenke) werden durch das regelmäßige Training gekräftigt und damit belastbarer.

- Muskelaufbautraining kräftigt auch das Herz und die Gefäße. Damit trägt es ebenso wie Ausdauertraining zur Blutdrucksenkung bei.

- Auch beim Kräftigungstraining werden eine Menge Kalorien verbrannt, denn Muskeln verbrennen bei jeder Bewegung Energie. Das macht das Hantel- und Geräteworkout zu einem wertvollen Bestandteil des nachhaltigen Körperfettabbaus.

- Muskeln halten euch schlank. Jedes Gramm Muskulatur verbrennt auch im Ruhezustand Energie. Wer also regelmäßig trainiert und Muskulatur aufbaut, der verbrennt selbst beim gemütlichen Fernsehabend auf der Couch zusätzliche Kalorien.

- Eine gut ausgeprägte Muskulatur optimiert die Körperhaltung. Das sorgt nicht nur für mehr Selbstbewusstsein, sondern verhindert auch Rückenschmerzen und wirkt den Fehlhaltungen unseres modernen Lebensstils entgegen.

Die 7 besten Rückenübungen für zuhause

https://www.daytraining.de/fitness/rueckenuebungen-fuer-zuhause/

Regelmäßig ein paar Übungen zuhause auszuführen ist ein geringer Aufwand für einen gesunden Rücken. Im Folgenden werden sieben der besten Rückenübungen vorgestellt, die keine zusätzlichen Hilfsmittel erfordern.

Wie lange solltest du die Übungen machen?

wir empfehlen, die Übungsdauer deinem Fitnessniveau anzupassen. Als Anfänger kannst du mit einer geringeren Übungsdauer beginnen und dich dann langsam steigern.

Übungsdauer für Anfänger

Als Anfänger empfehlen wir dir, jede Übung für 30 Sekunden zu absolvieren und den oben beschriebenen Zirkel einmal durchzugehen.

Übungsdauer für Fortgeschrittene

Wenn du bereits gut trainiert bist und die Übungen ohne Probleme für 30 Sekunden ausführen kannst, kannst du die Trainingsdauer pro Übung auf 45 Sekunden verlängern.

Übungsdauer für Profis

Wenn dir die vorherigen Stufen zu langweilig sind, kannst du entweder die Dauer der Übungen verlängern und / oder die beschriebene Übungsabfolge zweimal durchführen.

Wie häufig solltest du die Rückenübungen machen?

Theoretisch kannst du die Übungen jeden Tag machen. Um Erfolge zu erzielen, solltest du die Übungen aber mindestens zweimal in der Woche durchführen – gern aber auch häufiger.

Wann solltest du die Rückenübungen eventuell nicht machen?

Falls du die die genannten Übungen als Präventionsmaßnahmen ausführst, bestehen bei korrekter Ausführung nahezu keine Risiken. Solltest du allerdings bereits Probleme im Rücken haben, können die Belastungen eventuell zu hoch sein. Frage daher besser einen Mediziner oder lasse dich von einem professionellen Trainer unterstützen.

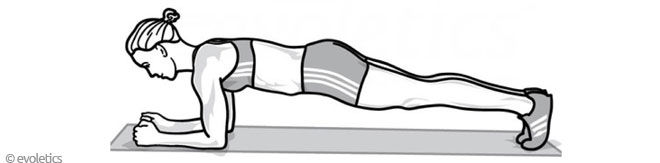

Unterarmstütz

Die korrekte Ausführung

- Die klassische Ausführung des Unterarmstützes beginnt in liegender Position auf dem Bauch, wobei der Oberkörper auf die Unterarme gestützt ist.

- Die Ellenbogen befinden sich auf Schulterhöhe. Die Unterarme können parallel zueinander liegen oder spitz zulaufen, so dass sich die Hände berühren.

- Die Füße berühren den Boden nur mit den Zehen.

- Aus dieser Position versetzt du deinen Körper in Spannung und bringst den durchhängenden Bauch-Hüftbereich in eine Linie mit deinen Schultern und Beinen.

Trainingsziel

Um den Rücken zu stärken, ist es immer auch empfehlenswert, den Gegenspieler – in diesem Fall also die Bauchmuskulatur – zu stärken. Daher wirst du verschiedene Übungen finden, die neben dem Rücken auch andere Muskelgruppen trainieren, um eine gestärkte Core-Muskulatur zu erreichen.

Beim Unterarmstütz trainierst du vorwiegend:

- Bauchmuskeln

- Trizeps

- Schultermuskulatur

- Brustmuskulatur

- Beinmuskulatur

Unterarmstütz für Anfänger

Solltest du dich nicht in der gesamten Plank halten können, kannst du zunächst deine Knie auf dem Boden auflegen, um die Belastung zu reduzieren.

Wichtig: Achte bei der Ausführung des Unterarmstützes darauf, nicht in ein Hohlkreuz zu fallen. Um dies zu verhindern, spanne deine Bauchmuskulatur an.

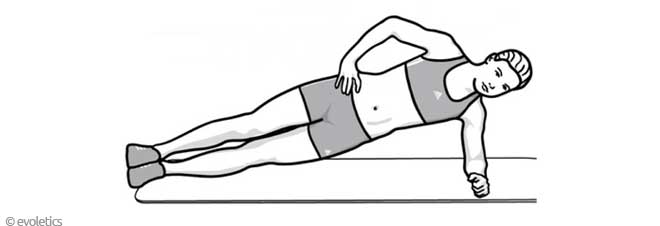

Seitstütz

Die korrekte Ausführung

- Der seitliche Unterarmstütz beginnt damit, dass du mit der linken oder rechten Körperfläche auf dem Boden liegst. Es berühren also eine Fußaußenkante, ein Bein, die Hüfte sowie ein Unterarm den Boden.

- Der Unterarm zeigt vom Körper in Blickrichtung weg. Der andere Arm kann in bequemer Position an die Hüfte gelegt werden.

- Aus dieser Position heraus spannst du deinen Körper wieder an und bringst ihn in eine Linie.

Trainingsziel

Der seitliche Unterarmstütz trainiert verstärkt die seitliche Bauchmuskulatur.

Seitstütz für Anfänger

Auch hier kannst du die Belastung reduzieren, indem du die Knie seitlich auf dem Boden ablegst.

Wenn du mehr über den Unterarm- oder Seitstütz erfahren und weitere Übungsvarianten kennenlernen möchtest, empfehlen wir dir unseren Artikel „Unterarmstütz – Wie die Plank dein Training bereichert„.

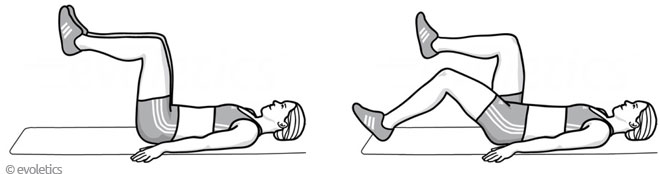

Beckenheben mit Beinheben

Das Beckenheben mit Beinheben – oder auch Brücke mit Beinheben – ist eine komplexe Übung, die nicht nur den Rücken trainiert.

Die korrekte Ausführung

- Du liegst auf dem Rücken und legst die Arme neben dem Körper ab. Deine Beine sind angewinkelt, wobei der Winkel im Knie tendenziell ein wenig geringer als 90 Grad ist.

- Allein durch die Kraft deiner Beine und deines Pos hebst du das Becken bis Oberschenkel und Oberkörper eine gerade Linie bilden.

- Mit den Armen kannst du für Stabilität sorgen. Im Idealfall brauchst du sie gar nicht einzusetzen.

- In dieser Position streckst du nun ein Bein aus, so dass es die gerade Linie von Oberkörper und Oberschenkel verlängert.

- Du setzt erst das Bein wieder auf dem Boden ab und senkst dann das Becken, das du allerdings nicht absetzt.

- Hebe das Becken wieder und strecke anschließend das andere Bein.

Trainingsziel

Während der Rückenstrecker dafür sorgt, dass dein Rücken in der geraden Position bleibt, arbeiten in dieser komplexen Übung auch der Po und der Beinstrecker.

Der Po ermöglicht die gerade Linie von Oberschenkel und Oberkörper, während der Beinstrecker dem Namen nach die Streckung in Punkt 4 der Ausführung vollführt. In einem Bewegungsablauf trainierst du damit:

- Rückenstrecker

- Gesäßmuskulatur

- Beinstrecker

Beckenheben für Anfänger

Bei Bedarf kannst du natürlich das Strecken der Beine auslassen und den Fokus auf Po und den unteren Rücken belassen. Um die Intensität zu steigern, kannst du dir aber auch ein Gewicht, etwa einen beladenen Rucksack, in den Schoß legen.

Vierfüßlerstand mit Diagonale und Zusammenführen von Armen und Beinen

Der Vierfüßlerstand kann ebenfalls in einen komplexen Bewegungsablauf umgewandelt werden.

Die korrekte Ausführung

- Die Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand, bei dem du dich auf den Händen und Knien am Boden abstützt. Dein Rücken ist hierbei gerade.

- Nun streckst du einen Arm und das entgegengesetzte Bein gerade aus, sodass der entsprechende Arm, dein Oberkörper und das entgegengesetzte Bein eine gerade Linie bilden.

- Dann führst du den Ellenbogen und das entgegengesetzte Knie unter dem Körper zusammen.

- Du kannst nun Arm und Bein wieder absetzen, um den anderen Arm und das entgegengesetzte Bein zu bewegen.

Alternativ kannst du auch erst einige Wiederholungen ausführen, bis du die Seiten wechselst.

Trainingsziel

Der Vierfüßlerstand trainiert in erster Linie den Po sowie den Rücken. Gleichzeitig wird jedoch auch deine Koordination geschult und es kommen zahlreiche Rumpfmuskeln zur Stabilisierung zum Einsatz.

Es ergibt sich somit ein Trainingseffekt für:

- Rückenstrecker

- Gesäßmuskeln

- diverse Rumpfmuskeln

- Koordination

Vierfüßlerstand für Anfänger

Solltest du anfangs Probleme haben, die komplette Bewegung auszuführen, kannst du zunächst mit einem Teil der Bewegung beginnen.

Statt deine Arme und Beine unter dem Körper zusammenzuführen, kannst du sie zum Beispiel zunächst auch nur diagonal ausstrecken und so langsam ein Gefühl für die Bewegung zu bekommen und nach und nach Stabilität aufzubauen.

Superman

Der „Superman“ ist eine Übung, deren Name schnell deutlich wird, wenn man sie ausführt.

Die korrekte Ausführung

- Du liegst auf dem Bauch und streckst die Arme nach vorne aus.

- Bewusst aus der Kraft deines Rückenstreckers hebst du nun deine Beine und deinen Oberkörper inklusiver deiner Arme gleichzeitig vom Boden.

- Du wirst dich nur wenige Zentimeter vom Boden wegbewegen können, was jedoch vollkommen ausreicht.

- Wenn nur noch dein unterer Bauch sowie das Becken den Boden berühren, verweilst du einige Sekunden in dieser Position. Du siehst nun aus wie Superman im Flug.

- Abschließend senkst du Oberkörper und Beine wieder bis sie fast den Boden berühren und beginnst erneut die Hebebewegung.

Trainingsziel

Der Fokus dieser Übung liegt auf dem Rückenstrecker und dem Po. Der Rückenstrecker ermöglicht die Bewegung des Oberkörpers, während die Pomuskulatur die Beine hebt.

Da der Bewegungsumfang für deinen Oberkörper in der Regel größer sein sollte als für deine Beine, ergibt sich ein Trainingseffekt in absteigender Effektivität für:

- Rückenstrecker

- Gesäßmuskeln

Superman für Anfänger

Um den Rückenstrecker isoliert zu trainieren, kannst du auch deine Beine auf dem Boden belassen und lediglich den Oberkörper heben. Eventuell musst du deine Füße einhaken oder ein Gewicht auf die Beine legen, um nicht nach vorne zu kippen.

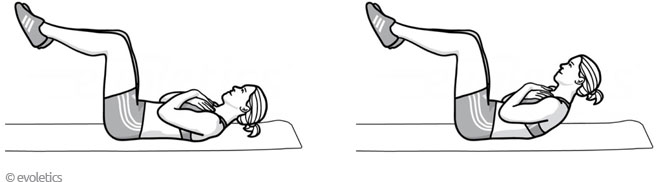

Beinsenken

Im Sinne eines ganzheitlichen Trainings sollten nie nur einzelne Muskeln trainiert werden. Es macht Sinn, zumindest auch den direkten Gegenspieler zu stärken, was bedeutet, dass du auch Übungen für die Bauchmuskeln und den Hüftbeuger ausführen solltest.

Besonders eignet sich in diesem Fall das Beinsenken, da die Bewegung hierbei vornehmlich um den unteren Teil der Wirbelsäule ausgeführt wird.

Die korrekte Ausführung

- Du liegst auf dem Rücken und hebst die Beine angewinkelt an, so dass zwei rechte Winkel entstehen.

- Nun senkst du die Beine soweit, dass du nicht ins Hohlkreuz verfällst.

- Sobald dein Bauch die Belastung nicht mehr halten kann, hebst du die Beine wieder.

Alternativ kannst du die Beine auch nacheinander absenken.

Trainingsziel

Der entscheidende Trainingseffekt ergibt sich für:

- Hüftbeuger

- Bauchmuskulatur

Beinsenken für Anfänger

Eine Variante für Anfänger ist beim Beinsenken eigentlich nicht notwendig, da du die Beine immer nur so weit absenkst, wie du deinen Rücken gerade (also ohne Hohlkreuz) halten kannst. Wenn du darauf achtest und die Beine wieder anhebst, sobald sich dein Rücken krümmt, eignet sich die Übung für jeden.

Crunches

Die korrekte Ausführung

- Ausgangsposition ist eine liegende Position mit etwa 90 Grad angewinkelten oder auf dem Boden aufgestellten Beinen.

- Die Arme können auf der Brust verschränkt werden oder auch hinter dem Kopf gehalten werden.

- Aus dieser ruhenden Position spannst du nun deine Bauchmuskeln an und richtest Schultern und Oberkörper leicht auf. Die Bewegung lässt sich durch ein Einrollen beschreiben. Es handelt sich um einen geringen Bewegungsumfang, der endet, sobald deine Schulterblätter keinen Kontakt mehr zum Boden haben.

- Beim Herabführen des Oberkörpers solltest du darauf achten, deine Schultern nicht wieder auf dem Boden abzusetzen und dadurch eine konstante Spannung im Bauch aufrecht zu erhalten.

Trainingsziel

Bei korrekter Ausführung der Crunches wird vornehmlich folgende Muskulatur trainiert:

- Obere Bauchmuskulatur

- seitlichen Bauchmuskulatur

- Untere Bauchmuskulatur

Mehr zu den Crunches erfährst du auch in unserem Artikel „Crunches – Der Klassiker für dein Six-Pack„.

Häufige Fehler bei der Ausführung der Rückenübungen

Während die Übungen allesamt nur wenig Fehlerpotential besitzen, sind sie umso anfälliger für einen der häufigsten Fehler aller Fitnessübungen: Bewegungen mit Schwung.

Du möchtest deine Muskulatur trainieren und solltest ihr daher nicht die Arbeit abnehmen, indem du Schwung holst. Lasse deine Muskeln arbeiten, um den optimalen Trainingseffekt zu erzielen.

Welche Übungen stehen bei dir auf dem Trainingsplan, um deinen Rücken zu stärken? Wir freuen uns, wenn du unser Rückentraining mit deinen Lieblingsübungen in den Kommentaren ergänzt.

Hinweis: Das Informationsangebot auf Daytraining.de rund um die Gesundheit dient ausschließlich der Information und ersetzt nicht eine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose durch einen approbierten Arzt.

19 Rückenübungen für einen starken Rücken - Für's Gym oder Zuhause

Vor- und Zurück nach Themenseite

herzlich_willkommen_navigation.html

wieviel_kostet_ein_alleinunterhalter.html

videoschau_mit_manni_on_tour.html

videoschau_mit_manni_zuhause.html

videoschau_mit_schalllaballa.html

lustig_gefunden_im_internet.html

praesentation_selbstgebaute_musikinstrumente.html

neu_diy_projekt_bastelgruppe_neu.html

diy_instrumente_selber_bauen_seite1.html

diy_schlagzeug_saiten-instrumente_selber_bauen.html

noten_lesen_und_verstehen_rhytmusarten.html

quintenzirkel_akkorde_klavier.html

lernvideos_ukulele_contrabass.html

homestudio_tonstudio_was_brauchste_alles.html